Das Reifegradmodell der Digitalen Souveränität

Der Weg zur Digitalen Selbstbestimmung

Digitale Souveränität ist ein Begriff, der in der heutigen Welt immer mehr an Bedeutung gewinnt. Doch was genau bedeutet Digitale Souveränität? Für viele ist es ein komplexes Konzept, das unterschiedliche Facetten und Interpretationen umfasst. Diese Vielschichtigkeit macht es schwierig, Digitale Souveränität zu messen und zu bewerten.

Wir bei Arvato Systems haben diese Herausforderung erkannt und eine Methodik entwickelt, um Digitale Souveränität messbar zu machen und Schritte zu mehr digitaler Souveränität aufzuzeigen. Dabei ist das Reifegradmodell der Digitalen Souveränität entstanden. Durch modulare Herangehensweise wird die Komplexität reduziert und beherrschbar gemacht, um die Digitale Souveränität zu analysieren und bewerten. Weiterhin gibt es Möglichkeiten an die Hand als Organisation souveräner zu werden. Was genau dahinter steckt, erfahrt ihr im Folgenden.

Was ist Digitale Souveränität?

Bevor es in die Erklärung des Reifegradmodells geht, muss zunächst einmal klargestellt werden, welche Definition von Digitaler Souveränität diesem zugrunde liegt. Dabei sind wir überzeugt von der Definition von cloud ahead, welche wir für uns adaptiert haben:

Digitale Souveränität ist die Fähigkeit, im digitalen Raum selbstbestimmt zu handeln.

Es geht dabei insbesondere um das Dilemma zwischen Leistungsfähigkeit und Kontrolle. Zwei Aspekte, die sich teilweise widersprechen, aber eben Digitale Souveränität schaffen. Leistungsfähigkeit soll insbesondere die Wettbewerbs- und Handlungsfähigkeit schaffen. Um Digitale Souveränität zu erreichen, muss jedoch ein angemessenes Maß an Kontrolle geschaffen werden, welche die Absicherung von Daten, Systemen und Funktionalität auch in schwierigen und unvorhersehbaren Lagen umfasst.

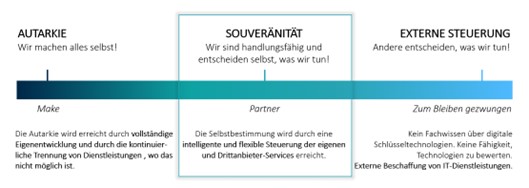

Diese Definition resultiert in einem Spektrum von Autarkie bis Fremdbestimmung, bei dem Digitale Souveränität irgendwo dazwischen liegt. Bei einem Fokus auf Leistungsfähigkeit kann man meist auf einen großen Teil an Kontrolle verzichten und ist daher in der Fremdbestimmung. Autarkie hingegen weist ein großes Maß an Kontrolle auf, wodurch jedoch in den meisten Fällen Leistungsfähigkeit verloren geht. Souveränität kann man dadurch schaffen, indem man gewisse Eigenleistungen durch externe Kompetenzen und Technologien gezielt ergänzt und sich Alternativen durch leistungsfähige und vertrauenswürdige Partner schafft. Dadurch kann man modernste Technologien nutzen, trotzdem selbstbestimmt zwischen verschiedenen Alternativen wechseln und bleibt in Notlagen handlungsfähig.

Leistungsfähigkeit vs Kontrolle – Was ist wichtiger?

Aber liegt Digitale Souveränität nun näher an Leistungsfähigkeit oder Kontrolle? Wie so oft: Es kommt darauf an!

Die Bedeutung von Kontrolle und Leistungsfähigkeit variiert je nach Art der Workloads. Einige erfordern ein höheres Maß an Kontrolle, insbesondere wenn es um unternehmenskritische Systeme oder sensible Daten geht. Hier ist es entscheidend, die volle Souveränität über die Umgebung zu bewahren, um Verfügbarkeit, Integrität und Compliance sicherzustellen.

Andere Workloads hingegen bieten mehr Spielraum für Flexibilität und Innovation. So können beispielsweise Marketing- oder allgemeine Geschäftsdaten stärker auf Leistungsfähigkeit und moderne Technologien ausgerichtet werden. Die Möglichkeit, fortschrittliche Cloud-Dienste und Analysewerkzeuge zu nutzen, erhöht nicht nur die Effizienz, sondern stärkt auch die Handlungsfreiheit und Anpassungsfähigkeit eines Unternehmens im digitalen Wettbewerb. Eine souveräne Nutzung moderner Technologien erlaubt es, Chancen optimal zu nutzen, ohne sich unnötig einzuschränken.

Genau hier kommt das von Arvato Systems entwickelte Reifegradmodell der Digitalen Souveränität ins Spiel. Mit diesem können einzelne Prozesse, Abteilungen oder Funktionen in ihrem Grad der Souveränität analysiert werden und bedarfsgerechte Zielszenarien definiert werden.

Das Reifegradmodell der Digitalen Souveränität

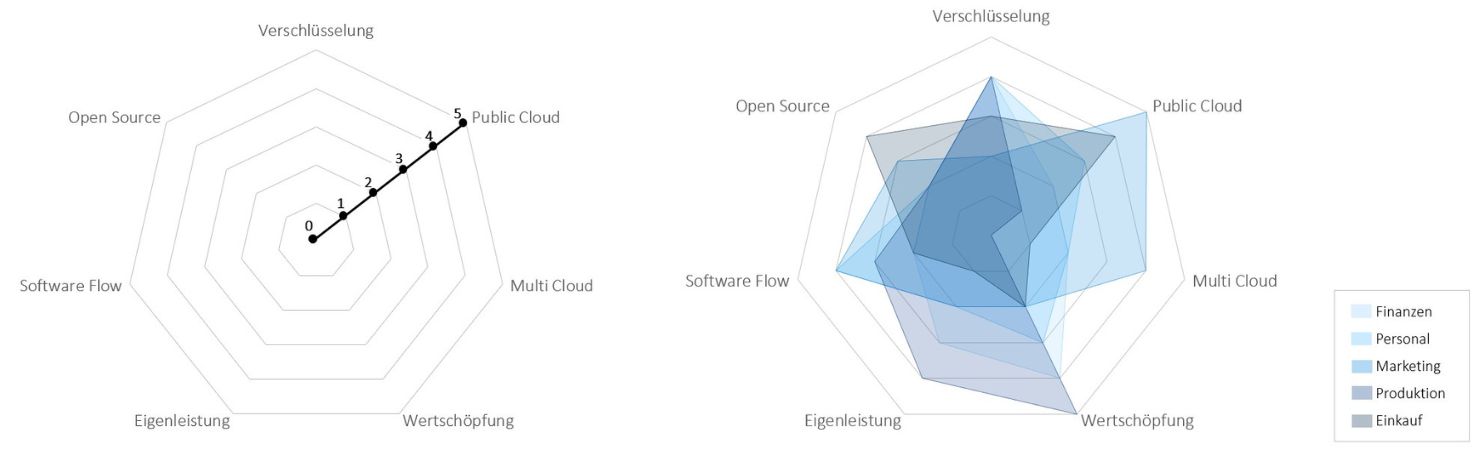

Digitale Selbstbestimmung kann durch eine Kombination aus möglichst hoher Leistungsfähigkeit sowie Kontrolle erreicht werden. Aber wie kann man diese steigern? Hier kommen die sieben Hebel der Digitalen Souveränität ins Spiel. Mithilfe dieser kann man sowohl die Leistungsfähigkeit als auch Kontrolle positiv (aber auch negativ) beeinflussen. Dadurch lässt sich wiederum die Digitale Souveränität in der Gesamtheit verändern.

- Verschlüsselung: Daten und Kommunikation werden durch spezielle Verfahren geschützt, wobei die Schlüssel separat verwaltet werden.

- Multi-Cloud: Anwendungen werden auf mehrere Clouds verteilt, Architektur und Betrieb werden entsprechend angepasst, übergreifende Steuerungsprozesse werden etabliert.

- Open Source: Der Quellcode der verwendeten Software ist öffentlich zugänglich und kann nach den eigenen Bedürfnissen modifiziert werden.

- Kontrolle der Wertschöpfung: Verständnis der eignen IT Wertschöpfungskette (Lieferketten) und die Fähigkeit diese auch zu verändern.

- Eigenleistung: Der IT-Nutzer erbringt die gesamte Leistung oder Teile der Wertschöpfung selbstständig.

- Public Cloud: Der Nutzer greift auf frei verfügbare Standard-IT-Dienste für Infrastruktur und Middleware oder spezialisierte Dienste wie Vertrieb oder Arbeitsplatzlösungen zu.

- Software Flow: Die Organisation übernimmt bewährte Methoden aus der Softwarebranche, um den Prozess von der Idee bis zur funktionierenden Anwendung zu optimieren.

Um die Komplexität zu reduzieren, beurteilen wir nicht die Digitale Souveränität einer gesamten Organisation, sondern deren einzelnen Abteilungen, Prozesse und Funktionen. Denn wie schon festgestellt, haben verschiedene Bestandteile einer Organisation unterschiedliche Anforderungen an die Digitale Souveränität. Teils wird eine höhere Kontrolle benötigt und in anderen Fällen eine höhere Leistungsfähigkeit.

Nun kommen die sieben Hebel der Digitalen Souveränität zur Anwendung, welche die Grundlage für das Reifegradmodell sind. Für jeden haben wir eine Skala erarbeitet, mit welcher sich die Ausprägung des jeweiligen Hebels bewerten lässt. Dadurch ergeben sich wichtige Erkenntnisse bezüglich der aktuellen Souveränität, die sich in einem Netzdiagramm darstellen lassen. Damit haben wir das Problem der Digitalen Souveränität in seine Bestandteile zerlegt und die Komplexität um ein großes Maß reduziert und bewertbar gemacht.

Im ersten Schritt wird lediglich die aktuelle Ausprägung der Hebel analysiert. Im Folgenden kann mithilfe des Reifegradmodells auch ein Zielszenario definiert werden. Damit können die Anforderungen unterschiedlicher Teile einer Organisation differenziert betrachtet und beeinflusst werden. Dabei werden auch Lücken und offene Aufgaben sichtbar, die es zu schließen gilt, um den angestrebten Zustand der Digitalen Souveränität zu erreichen.

Das Reifegradmodell der Digitalen Souveränität anhand eines Beispiels

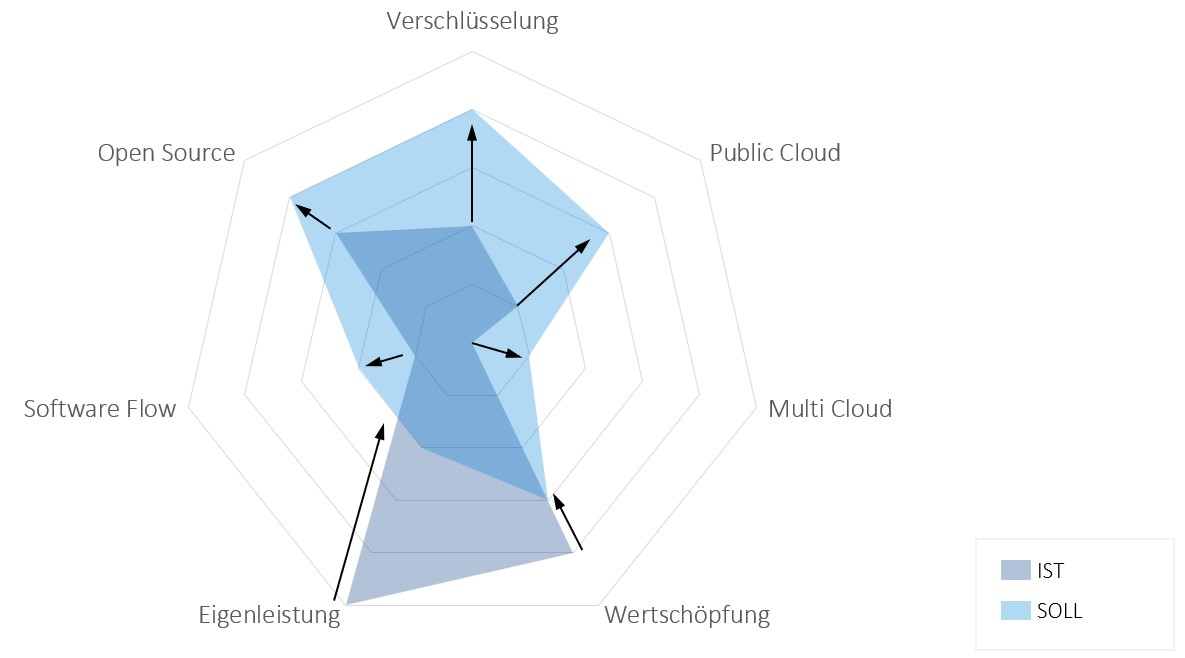

Methodiken lassen sich am besten anhand eines Beispiels erläutern. In diesem Fall haben wir den Prozess zur saisonalen Vergabe von KITA-Plätzen gewählt. Wir gehen davon aus, dass dies eine historisch gewachsene Eigenentwicklung einer Großstadt ist. Diese läuft in einer On-Premises-Umgebung mit fixen Kosten und wird von der eigenen IT-Abteilung betrieben und gepflegt, obwohl diese aufgrund von Fachkräftemangel bereits überlastet ist. Der IST-Zustand ist in der untenstehenden Grafik grün dargestellt.

Im Zielszenario soll die Eigenleistung gezielt reduziert werden, um die IT-Abteilung zu entlasten und Innovationszyklen zu erhöhen, während die Kontrolle weiterhin erhalten bleibt. Die Applikation soll in die (Public) Cloud verlagert werden, um die Bürgerkommunikation zu vereinfachen (gegebenenfalls unterstützt durch KI) und Kosten durch Pay-as-you-go und Auto-Skalierung bei Spitzenzeiten zu senken. Dies ist besonders relevant, da die Nutzung nur saisonal erfolgt. Zudem soll der Einsatz von Open Source gezielt gesteigert werden, um das Fachverfahren auch anderen Kommunen zugänglich zu machen.

Die Übertragung in das Reifegradmodell verdeutlicht die Auswirkungen dieser Änderungen. Durch die Verlagerung in die Public Cloud wird eine höhere Verschlüsselung und Sicherheit ermöglicht. Gleichzeitig wird der Eigenleistungsanteil gesenkt, was die IT-Abteilung entlastet. Die Public Cloud kann zudem zur Multi-Cloud beitragen (z.B. durch Containerisierung) und den Software-Flow durch CI/CD sowie erhöhte Anpassungsfähigkeit und Reaktionsfähigkeit positiv beeinflussen. Allerdings verringert die Public Cloud die Kontrollmöglichkeiten über die Wertschöpfung, da der Betrieb extern erfolgt. Andererseits reduziert die Nutzung von Open Source die Abhängigkeit von Lieferanten und erhöht die Leistungsfähigkeit, wenn Features durch die Community ergänzt werden.

Roadmap zur Steigerung der Digitalen Souveränität

Das Reifegradmodell ermöglicht eine umfassende Analyse des aktuellen Zustands verschiedener Teile einer Organisation sowie die Definition des angestrebten Zielzustands. Doch wie geht es danach weiter?

Auf Grundlage der Ergebnisse können vielfältige Maßnahmen identifiziert werden, um den Zielzustand zu erreichen, wie im Beispiel gezeigt. Diese Maßnahmen werden in einem detaillierten Maßnahmenkatalog zusammengefasst. Da die Auswirkungen der einzelnen Maßnahmen unterschiedlich stark sein können, ist es entscheidend, sorgfältig zu prüfen, welche Maßnahmen mit welchem Aufwand im konkreten Szenario umsetzbar sind. Dies führt zu einer Priorisierung der Maßnahmen, anhand derer eine Roadmap erstellt werden kann. Diese Roadmap dient als strategischer Leitfaden, um Schritt für Schritt dem Ziel der Steigerung der digitalen Souveränität näherzukommen.

Die gezielte Priorisierung von Maßnahmen ist entscheidend, um Ressourcen optimal einzusetzen und maximalen Fortschritt zu erzielen. Dabei gilt es, sowohl kurzfristige Erfolge als auch langfristige Entwicklungen im Blick zu behalten, um eine nachhaltige Transformation zu gewährleisten. Eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Roadmap ermöglicht es der Organisation, agil auf Veränderungen zu reagieren und kontinuierliche Verbesserungen umzusetzen.

Genau diese Anpassungsfähigkeit ist ein zentraler Bestandteil digitaler Souveränität. Selbstbestimmtes Handeln versetzt eine Organisation in die Lage, flexibel und unabhängig auf neue Herausforderungen zu reagieren. Dies stärkt nicht nur die Innovationskraft, sondern erhöht auch die Widerstandsfähigkeit gegenüber externen Einflüssen.

Egal ob für eine Applikation, einen Geschäftsbereich oder Ihre gesamte Organisation – wir bieten individuelle Workshopangebote an, um den spezifischen Anforderungen Ihrer digitalen Souveränität gerecht zu werden. Unsere Experten unterstützen Sie dabei, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln und umzusetzen, die Ihre Organisation auf dem Weg zur digitalen Souveränität voranbringen.

Verfasst von